有機EL新技術:利用同種材料改變發光顏色。不用準備分別發紅光(R)、藍光(B)、綠光(G)的3種有機分子,可使用同一種有機材料發出這三種顏色的光。日本九州大學最尖端有機光電子研究中心(OPERA)的副教授中野谷一及該研究中心負責人安達千波矢等人組成的研發小組開發出了這種有機EL技術。

以前,要想使用有機EL元件實現RGB三種顏色的發光,必須使用分別發出R、G、B三種顏色光的有機分子。有機EL將有機分子的激子遷移到基態時釋放的能量以光的形式導出。這種激子的能量高達0.5eV左右,隨意控制同一分子的激子能量極其困難,因此必須分別使用分別發出各種顏色光的有機分子。

通過控制3層結構的有機EL發光層及中間層的膜厚來控制顏色

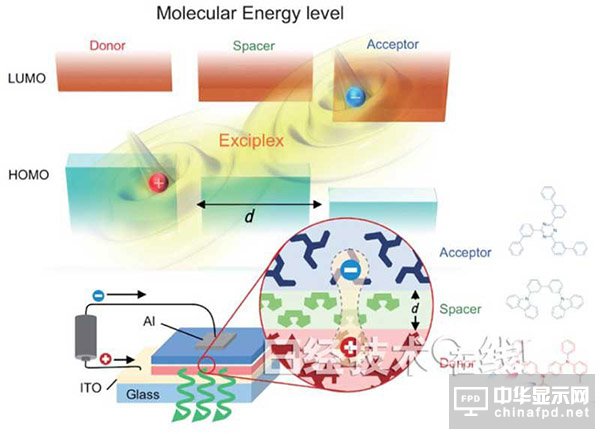

此次,九州大學的研發小組開發出了由同一分子構成的3層結構的有機薄膜,并發現可通過中間層的膜厚隨意控制激子能量,還可以控制激子壽命。新開發的這種有機薄膜由三層構成,分別是由電子供體(donor)分子構成的有機薄膜“電子供體層”、由電子受體(acceptor)分子構成的有機薄膜“電子受體層”、比這些有機分子的激發能量擁有更高激發能量的分子構成的有機薄膜“間隔層”。間隔層在供體層與受體層之間。

圖1:此次研究中采用的有機半導體材料的結構圖和能級圖

研發小組采用4,4',4''-tris(N-3-methylphenyl-N-phenylamino)triphenylamine (m-MTDATA)作為供體分子,采用2,4,6-tris(biphenyl-3-yl)-1,3,5-triazine(T2T)作為受體分子,采用3,3-di(9H-carbazol-9-yl)biphenyl(mCBP)作為間隔分子,利用真空蒸鍍法以幾十nm級的膜厚層疊這些分子制成薄膜,并分析了激子擴散過程。

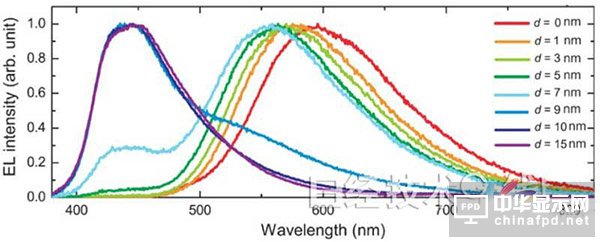

圖2:制成的有機EL元件的發光光譜對間隔層膜厚的依賴性

圖2是將這種三層結構有機薄膜作為發光層的有機EL元件的發光光譜。可以看出,隨著間隔層的膜厚增加,發光光譜轉變成短波長,也就是激子能量增加。即使在幾nm以上的距離內,供體層與受體層之間也有分子間相互作用,可以通過間隔層的膜厚來控制這種激子能量。

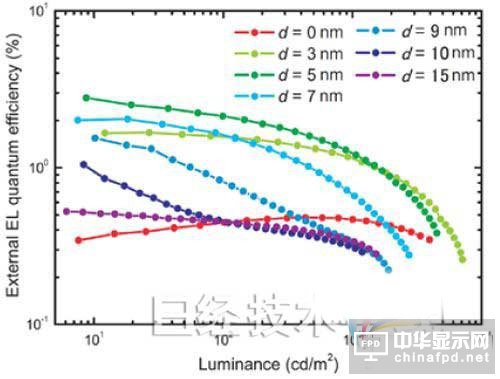

另外,圖3是各有機EL元件的發光效率特性,可以看出,EL發光效率隨著中間層的膜厚增加而升高。作為有機EL的發光層,采用擁有5nm間隔層的3層結構薄膜時,EL發光效率是沒有間隔層時的8倍以上。這是通過控制供體層與受體層之間的距離、提高激子的熱激活延遲熒光(TADF)特性的結果。

圖3:制成的有機EL元件的外部量子效率特性對間隔層膜厚的依賴性

期待創造新學術領域和新概念的器件

此次的研究成果首次證實了有機半導體材料分子的激發狀態不僅可以通過基于分子骨架的內在因素,還可以通過分子間距離控制這一外在因素隨意控制。如果能通過外在因素隨意控制激發狀態,便可以創造出基于激子的開關元件(而非傳統的基于電荷開關)等擺脫傳統有機半導體器件概念的全新學術領域。

關注我們

公眾號:china_tp

微信名稱:亞威資訊

顯示行業頂級新媒體

掃一掃即可關注我們